まずは品番309-1のED75一般型のNカプラー化と修理から・・・

購入直後の新品だとバラすのに多少の躊躇があるが、格安で手に入れた中古品となると話は別で、とりあえず意味はなくともバラしてみたくなるのは男のサガである(笑)。

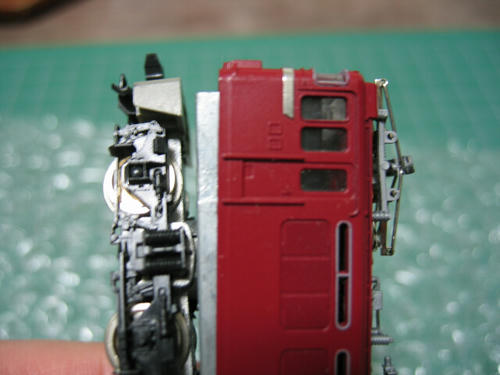

まずは車体を裏返して台車が簡単に外せるかどうかのチェック。

ネジ止めではないことは見てすぐに確認できました・・・。

では台車の左右どちらかに指でテンションをかけて「パチリ」と外れるかどうかを確認・・・。

この二つ目の作業は力を入れすぎると破損を招くので注意と警戒が必要・・・。

台車が左右に寄る兆しが無く、アソビもほとんど感じられない・・・つまりこの方法でも外れないと見て正解でしょう。

どうやらこの車輌はボディをバラさなければ台車も外れないタイプに間違いなさそうです。

そこで今度は精密ドライバーや小さめのドライバーを片手にボディの裾部分をくまなくチェック。

ボディと床板部分の間にマイナスドライバーを軽く差し込んでボディを止めているはずのツメを探します。

とは言っても目視確認するワケではなく、スキマを開けてはボディを上方に持ち上げてみて、床板から外れるかどうかのチェックをするわけです。

その結果、KATOのED75は1位側も2位側も運転台の左下部分にツメがあることが確認できました。

▲写真撮影のため一度組み立てたモノを再バラし。写真ではすでにNカプラーが付いているがご了承を・・・このツメ部分に片側ずつドライバーを差し込んでボディを軽く上方へ外し、両方とも外れたらゆっくりとボディを引き抜きます。

するとモーターと台車を2つのダイキャストフレームで挟み込んだ内部機構が露出します。

前照灯の遮蔽部品を外し、前照灯ユニットを引き抜きます。

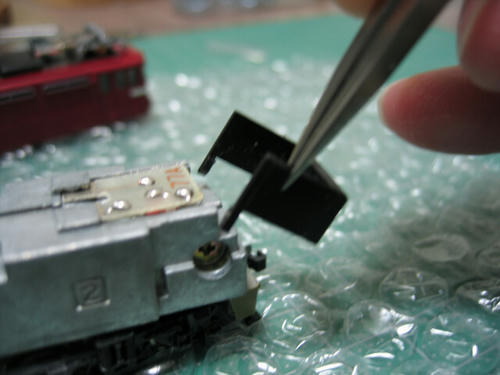

▲前照灯ユニットを引き抜くのにはピンセットを使用した方が安心。さて、この一般型の方は1位側の前照灯が点灯しませんでした。

ここで点灯不良の原因を探ってみましょう。

まずは接触不良のセンをチェック。

一度外したユニットをそのまま取り付け直し、ボディは外したままでレールに置いて通電します。

やはり1位側が点灯しません。

次に1位側と2位側のユニットを入れ替えて同じテストを行います。

すると今度は2位側が点灯しません。

結果、片方の前照灯ユニットが何らかの原因で内部断線しているか、もしくは単純に電球が断線しているということになります。

この部品はすでに製造していない物の様で、ネットで調べても販売しているところが見当たりません・・・。

仕方が無いので対策は後で考えることとし、今はカプラーの交換を先に済ませることにしました。

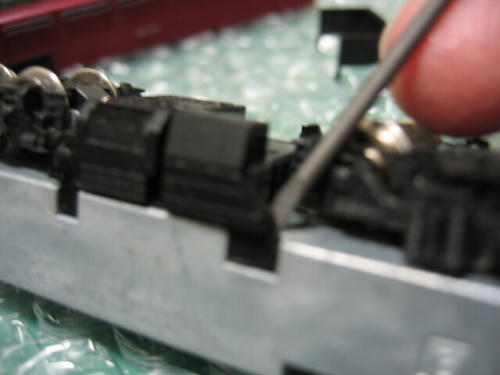

▲ピンボケですが、腹のカバーをドライバーで外しているところです。さて前照灯ユニットを外した状態で車体を逆さまにし、車体の腹の部分にあるカバーをドライバーで慎重に外します。

ネジ止めされているわけではないので破損に注意しなければいけません。

続いて車体を横に倒し、2つのダイキャストフレームを止めているネジを外します。

片側のフレームを慎重に持ち上げるとモーターとギアシャフトがあらわになります。

と同時に動力台車もころりと外れました。

よく見るともう一つ、細かな部品もころりと外れます。

腹のカバーで隠されていた外付けのセラミックコンデンサ(で合ってる?)の様です。このコンデンサを押さえつける止め具も2つのフレームで挟みこんで固定されていた様です。

これは再度組み立てる際に少々面倒なことになるのでは?

などと言う後ろ向きな考えがチラリと頭をよぎりましたが、まぁそれは組み立ての時点で悩めばよいことなので・・・

▲車輌を分解する時は1位側と2位側の部品を間違えない様にキチンと並べておくことが転ばぬ先の杖となる・・・やっとのことで取り外した台車からスノープロウとスカートを抜き取りました。

これでようやくカプラーを交換できます。

それにしても随分と黄ばんだスカートです。

日焼けなのか?それともタバコのヤニなのか?

とりたてて臭いがないのでヤニのセンはないと思いますが、とりあえずは例のライスボウルと歯ブラシでゴシゴシと洗浄してみました。

だが一向に黄ばみは落ちません。

漂白剤にも浸してみましたが、ビクともしませんでした・・・。

これはどうやら日焼け等が原因で変色してしまったと考えるのが妥当なセンでしょう。

仕方がないのでこの部品は後日リペイントすることとしてとりあえず先を急ぐこととします。

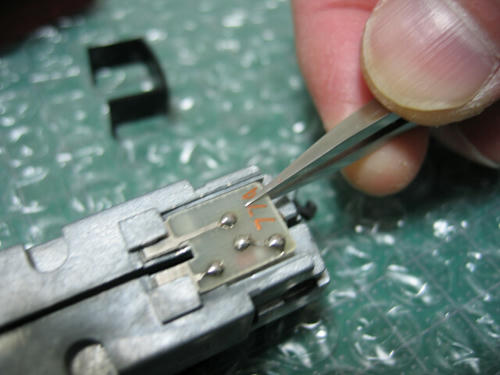

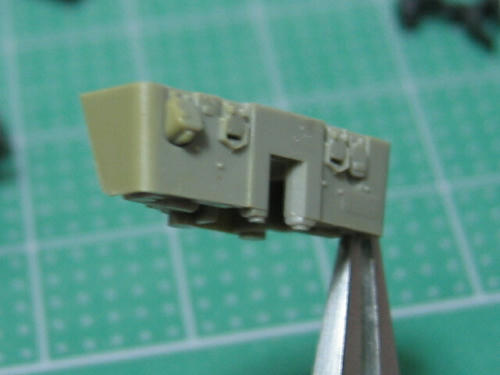

▲スプリングをはめ込むのにもピンセットは必要不可欠。ピンセットでスプリングを押さえ、できたスキマにNカプラーをはめ込みます。

注意して作業しないとピンセットから抜け出し弾かれたスプリングが彼方へと消えて行ってしまいます。

まぁ手持ちの全ての車輌をNカプラーへと交換しているので、取り外したスプリングは売る程あります。

どこかへ飛んで行ってしまってもスペアはいくらでも控えているわけなのですが・・・

古いとは言えさすがはKATOの商品、・・・純正のNカプラーが実にピタリとはました。

これでスカートの色がまともなら、かなり精悍な面構えになったろうに・・・

まぁその辺の修正は後のお楽しみにとっておくとして、残るは再組み立て作業です。

外した部品もキチンと並べておいたので組み立てに関しては特に障害となるものはないハズ・・・。

ところが・・・

腹のカバーに隠れていたセラミックコンデンサを取り付けようとして驚愕の事実を知ることとなるのです・・・

<続く>

[8回]

[8回]