そもそも、「マニ44」とは何か?

そして何故、初製作キットが「マニ44」なのか?

このサイトではできうる限り、鉄道マニアではない方や初心者の方にもわかり易い様に用語解説を載せることを念頭に置いていますので、ここでチラリと説明をしてみることにしましょう。

「マニ44」と言うのは「客車」に分類される車輌の中でも「荷物車」という特殊な位置づけにある車輌です。

パレット輸送による合理化を念頭に製造された荷物客車であり、荷物をパレットごと24枚積載することが可能となっていました。

また車輌の後位には車掌室も設けられていました。

1986年に鉄道による荷物輸送が廃止となり、それによりほとんどの車輌が廃車となってしまったとのことです。

「マニ44」についてはこの程度しか僕の知識はないのですが、これについては広大なネットでちょいと調べればより詳しい情報が得られることと思うのでこれ以上は言及しないこととしましょう(ヘタに語って誤りがあってはイケナイし・・・)。

さて、このキットを選んだ理由ですが、それには僕がかつて一番初めに購入したNゲージの車輌「スニ40」(KATO製)が絡んできます。

この車輌も「マニ44」と同じくパレット輸送用に製造された荷物客車でしたが、当時はそれがどの様な車輌でどういった編成に組み込まれて運用されていたのか知る由もありませんでした・・・。

N熱が再燃してから調べてみて初めてこれが客車列車に混じって編成を組まれたり、荷物車ばかりを集めた「荷物列車」として運用されていた事実を知ることとなったのです。

初めて購入したN車輌をきちんとした編成に組み込んで走らせてやりたい・・・。

そんな思いからいつしか興味の対象が「荷物列車」に移り、そして「マニ44」にも目が留まった・・・・・・と言うのがこのキットを選んだ理由のひとつです。

そしてなによりこのキットは車輌の形状から見ても、メーカーが商品化した時期から見ても初心者の工作には持って来いであると僕には思えました。

形状は比較的角ばったもので曲線が少なくヤスリがけもやり易そうだったし、比較的新しいキットなので組み易い上に部品の合いも良さそうでした。

また初心者モデラーにとって最大の難関であろうと思われる塗装に関してもサッシやHゴム、テールライト部分の色差しを除けば一色だけで終わりと言うお手軽さ。

とにもかくにも初心者モデラーの模型工作がスタートしたわけで・・・。

とりあえず組み始めて最初の写真を載せておきましょう・・・。

キットは主に「側板」、「妻板」、「床板」、「屋根」のブロックに分かれ、これらを箱型に組み上げる様にできています。

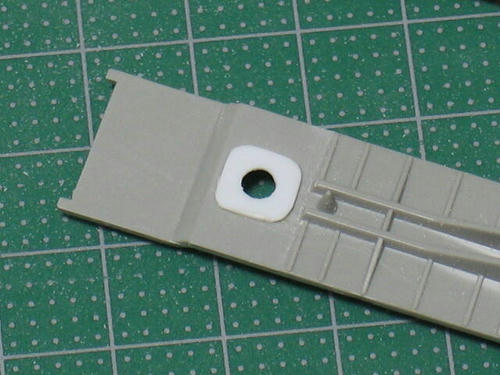

左の写真は妻板と側板をそれぞれ一つずつL字型に組んだ状態。

白いパーツが見えるのは床板で、この白い部分は独自に改造した部分。

ここには台車がはまりますが、このキットはそのまま組み上げると腰高にできあがってしまうためシャコタン改造をやってみた・・・・・・のですが(笑)

形状が四角なのはちょっとマズイかなぁ・・・。

このままでは台車がスムーズに回らないかも・・・。

[0回]

[0回]