はい、第2回目です。

昨日はEF66前期形のナックルカプラーをいろいろな機関車に装着してみたんですが、今回はその中でも取り付け不可能と思われるものを紹介します。

手の込んだ改造をすればOKかもしれませんが、カトカプNでも十分に事足りることでもあるので僕はそこまではしないつもりです。

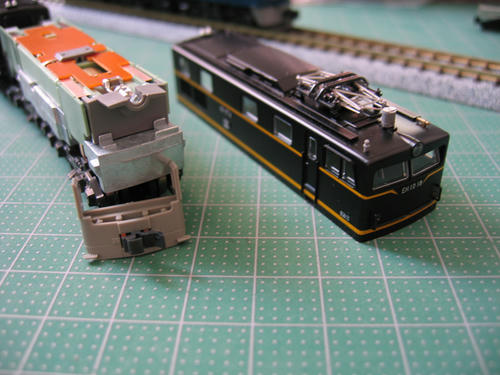

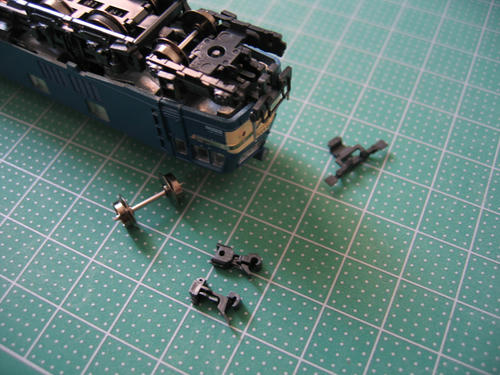

これはKATOのEH10を分解したところです。

ボディを外さないとスカートが外せませんので分解してみたのですが、ごらんの通りこの車輌についてはカプラーを前へ引き抜いて取り外すタイプにしか対応していない様です。

付属のカトーカプラーNアダプターは前面引き抜きタイプでも、スノープロウやスカートのパーツ構成によっては分解することでセンターピン差し込みタイプのアダプターを使うことが可能なのですが、EH10については無理の様でした。

いずれ前面引き抜きタイプのナックルカプラーが出ることを期待しましょう(笑)

こちらはKATOのEF58(後期形・小窓Hゴム)です。

先台車のスノープロウ取付座を外してカプラーを交換するのですが、この車輌は専用のカトカプNアダプターではなく市販のカトカプNに交換する様になっています(通常は車輪まで外す必要はありません)。

つまり同じKATOの客車や貨車と同じですね。

市販のカトカプNとEF66前期形のナックルカプラーの比較です。

カプラーポケットに収まる根本の部分の大きさがだいぶ違います。

このおかげでゴハチのカプラーポケットにはこのナックルカプラーは装着できませんでした。

ナックルカプラー装着時に干渉する部分を削るか、もしくはナックルカプラー自体を削って装着可能にすることも考えられますが、そうすることによってカプラーがきちんと機能するかどうかは実験してみないとわかりませんね。

その場合、失敗した時のことを考えるとカプラーポケット側を削るのはやめた方が無難かと・・・

元のカプラーですら装着できなくなってしまいますからね・・・。

これはマイクロエースのED53-1タイプです。

別の機関車の金型を利用して作られているので車体長が異様に長くなっています。

僕的にはあんまり「タイプ」とつく車輌は買わない様にしているのですが、これは某オークションにて別の車輌とセットで売りに出ていて、そちら欲しさに落札したものです(笑)

しかしこれはこれで結構出来が良かったりします。

僕が実車を詳しく知らないというのもあるんでしょうが、いい雰囲気の車輌で走行も良好です。

何より驚いたのは塗装と印刷の細かさと綺麗さでしょうか。

パンタグラフの上面まで塗り分けられているのにはさすがにびっくりしました・・・。

で、この車輌のカプラーですが、実はKATOの機関車のカプラーポケットと非常によく似た構造をしております。

とは言ってもカプラーをはめ込むセンターピンとポケット最奥部の板バネの位置関係がKATOのものよりタイトなので、市販のカトカプNの根本にピンバイスで穴を開けた上にその周りを削ってポケットに収まる様にしたものを使用しています。

今回のナックルはどうかと言うと、この板バネを外すとピッタリと収まります。

kATOの他の機関車同様カプラーの上下位置は若干下方寄りです。

しかも板バネなし・・・というのは機能的に???かもしれませんが、実はこの車輌の場合カプラーポケット内のモールドによってナックルカプラーがほぼ真っ直ぐを向いたまま固定されるのです。

もちろん若干のアソビがあって微妙に左右に首を振りますので、その辺の柔軟さにも問題ありません。

何よりこの車輌の場合カプラー自体が首を振らなくても先台車が首を振るので、カーブなどでもこのままで問題なく走りそうです(実験はしてませんが)。

意外とイイかもですよ?

ただし「タイプ」車輌なのでウチでは積極的に入線はしないですが・・・

[0回]

[0回]