土曜日に引き続いてマニ36の製作です。

床板集電板がマニ36の床板にはまる様に手を加えます。

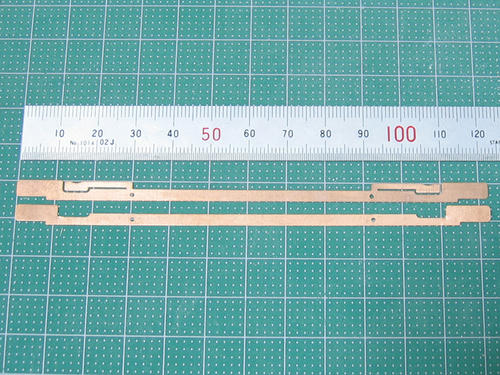

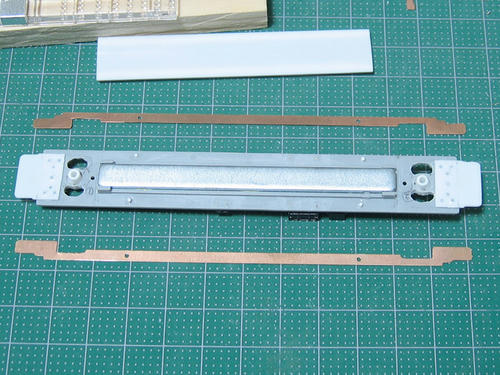

余分な部分をエッチングバサミで大雑把に切り落としてからモーターツールとダイアモンドヤスリで削って仕上げます(写真の上が未加工、下が加工済みの集電板です)。

わかりづらいと思いますが、台車集電板が接触する部分を切り落とした後に切り欠き部分を拡張しています。

集電板に開いている穴を利用して床板の所定の位置から集電板がズレない様に工夫します。

集電板の穴の位置と同じ場所を割り出して床板にφ1.0の穴を開けます。

この時、床板を貫通させずに床板の厚み半分ほど掘り下げたところで終了させてます。

その穴にエバーグリーンのプラ棒(φ1.2をヤスっておよそφ1.0にしたもの)を2㎜ほどの長さに切ったものをタミヤのプラ用接着剤(緑キャップ)で固定していきます。

接着したプラ棒は乾燥するのを待ってからヤスリで頭を削り、短くしていきます。

以前に製作した床パーツと床板の間にできるスキマの長さに現物合わせで調節しました。

ちなみにこの段階で先ほどの床板集電板の両すみの一部が床板からはみ出ることが判明したのでさらに削って成形しています。

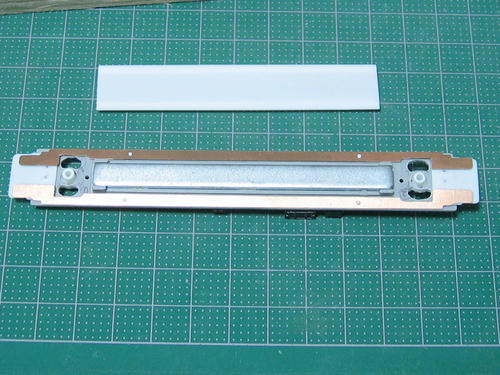

こんなカンジになります。

写真に写っている床パーツを上からはめ込むことで集電板が外れなくなります。

集電板を接着してしまうと言う手もあるんですが、後々のメンテナンスのことを考えると、容易に取り外しができた方が便利だと考えてのことです。

このあと実際に台車の集電スプリングが接触する部分や、天井へと結線する燐青銅板をハンダ付けする予定だったのですが、室内灯が天井にマウントされた状態で現物合わせで採寸する必要が出てくるので先に室内灯を取り付けるアタッチメントを製作していきます。

当然コレも簡単に室内灯を取り外しできる様に考慮しての加工となります。

また、室内灯に付属のスプリングは使用せず、燐青銅板を妻板内側に沿わせて床板部分で結線する様な構造を考えています(こんなん考えるので何ヶ月も放置してました・笑)。

平日に突入すると仕事の関係でなかなか工作が進まないのですが、徐々に前進していきたいと思います。

[0回]

[0回]